Zusammenfassend:

- Die korrekte Ölstandmessung erfordert einen warmen Motor und ebenen Untergrund, um Motorschäden zu vermeiden.

- Die Farbe des Kühlmittels ist entscheidend; das Mischen verschiedener Typen kann das Kühlsystem zerstören.

- Bremsflüssigkeit altert und zieht Wasser an, was zu Bremsversagen führen kann und regelmäßig geprüft werden muss.

- Verwenden Sie im Winter immer Wischwasser mit Frostschutz, um Schäden an Pumpe und Leitungen zu verhindern.

- Eine einfache 10-Minuten-Routine zur Überprüfung aller Flüssigkeiten kann teure Reparaturen proaktiv verhindern.

Die Motorhaube zu öffnen, kann für viele Autofahrer einschüchternd wirken. Eine Ansammlung von Schläuchen, Kabeln und Behältern, deren Zweck oft ein Rätsel ist. Diese Unsicherheit führt dazu, dass eine der wichtigsten und einfachsten Wartungsaufgaben oft vernachlässigt wird: die Kontrolle der Betriebsflüssigkeiten. Doch diese Flüssigkeiten sind das wahre Lebenselixier Ihres Fahrzeugs. Sie schmieren, kühlen, reinigen und ermöglichen grundlegende Funktionen wie das Bremsen. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist verständlich, aber unbegründet. Mit dem richtigen Wissen wird aus dieser Furcht schnell Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich um sein Auto zu kümmern.

Dieser Leitfaden ist Ihr geduldiger Ausbilder. Wir erklären nicht nur, *was* zu tun ist, sondern vor allem, *warum* es wichtig ist. Sie werden lernen, die „stummen Warnsignale“ zu erkennen, die Ihnen Ihr Auto durch die Farbe, den Füllstand oder die Beschaffenheit seiner Flüssigkeiten sendet. Es geht darum, eine proaktive Haltung zu entwickeln, die nicht nur die Lebensdauer Ihres Motors verlängert, sondern Ihnen auch Tausende von Euro an vermeidbaren Reparaturkosten ersparen kann. Wir behandeln die Kernflüssigkeiten, die Sie selbst kontrollieren können, aber werfen auch einen Blick auf verwandte Aspekte wie den Reifendruck oder die Beleuchtungsanlage, um das Verständnis für das Gesamtsystem Auto zu schärfen.

Für alle, die lieber visuell lernen, bietet das folgende Video eine ausgezeichnete Demonstration, wie der Ölstand korrekt gemessen wird. Es ergänzt die detaillierten Anweisungen in diesem Artikel perfekt und zeigt die Handgriffe in der Praxis.

Um Ihnen einen klaren Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten Prüfungen in logische Abschnitte unterteilt. Der folgende Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch jede Kontrolle und gibt Ihnen das nötige Selbstvertrauen, die Wartung Ihres Fahrzeugs selbst in die Hand zu nehmen.

Inhaltsverzeichnis: Ihr Weg zum souveränen Auto-Check

- Der häufigste Fehler beim Öl-Check: So messen Sie den Ölstand wirklich korrekt und vermeiden teure Motorschäden

- Mehr als nur Wasser: Warum die richtige Farbe des Kühlmittels entscheidend für die Gesundheit Ihres Motors ist

- Die unsichtbare Gefahr im Bremssystem: Woran Sie erkennen, dass Ihre Bremsflüssigkeit dringend gewechselt werden muss

- Klare Sicht als Lebensversicherung: Warum das richtige Wischwasser im Winter wichtiger ist als Sie denken

- Hände weg: Welche Flüssigkeiten Sie besser dem Profi überlassen sollten

- Der Batterie-Herzinfarkt: Wie Sie die Anzeichen einer schwachen Batterie erkennen, bevor Sie morgens stehen bleiben

- Ein Blick durch die Felge: Woran Sie den Zustand Ihrer Bremsscheiben auch als Laie erkennen können

- Der proaktive Auto-Check: Die 10-Minuten-Routine, die Ihnen Tausende von Euro an Reparaturen ersparen kann

Der häufigste Fehler beim Öl-Check: So messen Sie den Ölstand wirklich korrekt und vermeiden teure Motorschäden

Motoröl ist die wohl wichtigste Flüssigkeit in Ihrem Auto. Es schmiert bewegliche Teile, reduziert Reibung, kühlt den Motor und transportiert Schmutzpartikel ab. Ein falscher Ölstand ist eine der Hauptursachen für schwere Motorschäden. Doch die Messung birgt Tücken, die viele nicht kennen. Der häufigste Fehler ist die Kontrolle bei kaltem Motor oder auf unebenem Grund. Beides führt zu verfälschten Ergebnissen und entweder zu wenig oder zu viel Öl – beides ist schädlich. Es ist alarmierend, dass laut Expertenmeinung über 70% der Motorschäden durch regelmäßige Ölstandsprüfungen vermieden werden könnten.

Die korrekte Vorgehensweise ist einfach, erfordert aber Sorgfalt. Fahren Sie den Motor für etwa zehn Kilometer warm, damit das Öl seine Betriebstemperatur erreicht und dünnflüssiger wird. Stellen Sie das Fahrzeug dann auf einer absolut ebenen Fläche ab und warten Sie fünf bis zehn Minuten. In dieser Zeit kann das Öl zurück in die Ölwanne fließen und der Stand kann präzise gemessen werden. Moderne Fahrzeuge ersetzen zunehmend den klassischen Ölmessstab durch digitale Anzeigen. Hierzu bemerkt ein Experte für Fahrzeugtechnik vom ADAC:

Viele moderne Fahrzeuge verzichten auf den traditionellen Ölmessstab und nutzen digitale Sensoren, welche Wartungspflichten verändern – das Ignorieren dieser Neuerung führt oft zu Fehleinschätzungen.

– Experte für Fahrzeugtechnik, ADAC, ADAC Techniktipps 2025

Das Verständnis der richtigen Methode ist entscheidend. Die folgende Illustration zeigt die beiden Ansätze – den traditionellen Messstab und die digitale Anzeige – und verdeutlicht die wichtigen Markierungen.

Achten Sie bei der Messung nicht nur auf den Füllstand zwischen der MIN- und MAX-Markierung, sondern auch auf die Beschaffenheit des Öls. Schwarzes, verbrannt riechendes Öl ist ein klares Zeichen für einen anstehenden Ölwechsel. Helles, milchiges Öl kann auf einen Defekt der Zylinderkopfdichtung hindeuten – ein ernstes Warnsignal.

Audit-Checkliste: Den Ölstand korrekt prüfen

- Vorbereitung: Fahren Sie den Motor mindestens 10 km warm und stellen Sie das Auto auf einer ebenen Fläche ab. Warten Sie 5-10 Minuten.

- Messung: Ziehen Sie den Ölmessstab heraus, wischen Sie ihn sauber, stecken Sie ihn vollständig wieder hinein und ziehen Sie ihn erneut heraus.

- Kontrolle: Der Ölfilm muss sich klar zwischen der MIN- und MAX-Markierung befinden. Bei digitalen Systemen den Anweisungen im Bordcomputer folgen.

- Sensorische Prüfung: Achten Sie auf die Farbe (sollte bernsteinfarben bis dunkelbraun sein) und den Geruch (nicht verbrannt oder nach Benzin).

- Nachfüllen & Dokumentation: Füllen Sie bei Bedarf nur das vom Hersteller freigegebene Öl in kleinen Schritten nach und notieren Sie Datum und Kilometerstand.

Mehr als nur Wasser: Warum die richtige Farbe des Kühlmittels entscheidend für die Gesundheit Ihres Motors ist

Das Kühlmittel, oft fälschlicherweise als „Wasser“ bezeichnet, ist eine hochspezialisierte Flüssigkeit, die den Motor vor Überhitzung im Sommer und vor dem Einfrieren im Winter schützt. Doch seine wichtigste Aufgabe ist der Schutz vor Korrosion. Hier kommt die Farbe ins Spiel: Sie ist kein Design-Merkmal, sondern ein Code für die chemische Zusammensetzung. Es gibt verschiedene Typen (z.B. silikathaltig, silikatfrei), die auf die Materialien im Motor (Aluminium, Gusseisen etc.) abgestimmt sind. Das Mischen verschiedener Kühlmitteltypen ist ein fataler Fehler. Es kann zu chemischen Reaktionen führen, die Verklumpungen bilden, den Kühlkreislauf verstopfen und die Wasserpumpe zerstören.

Die Folgen einer falschen Mischung sind gravierend und kostspielig. Eine Industrieanalyse zeigt, dass rund 30% der Kühlsystemschäden auf falsche Kühlmittelmischungen zurückzuführen sind. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, stets das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Produkt zu verwenden. Die Information dazu finden Sie im Handbuch Ihres Autos. Der Füllstand sollte bei kaltem Motor zwischen den Markierungen „MIN“ und „MAX“ am transparenten Ausgleichsbehälter liegen.

Fallstudie: Pumpenversagen durch Kühlmittel-Mischung

Ein Bericht aus der Werkstattpraxis beschreibt mehrere Fälle, in denen das Mischen von OAT- (rot/orange) und HOAT-Kühlmitteln (gelb/grün) in modernen Aluminiummotoren zu einer gelartigen Masse führte. Diese Masse verstopfte die feinen Kanäle des Kühlers und führte zum mechanischen Versagen der Wasserpumpe, was Reparaturen im vierstelligen Euro-Bereich nach sich zog. Dies belegt eindrücklich, dass die „Farbregel“ kein Mythos ist.

Sollten Sie unterwegs feststellen, dass der Kühlmittelstand kritisch niedrig ist und kein passendes Mittel zur Hand ist, können Sie im Notfall destilliertes Wasser nachfüllen. Leitungswasser sollte wegen des Kalkgehalts vermieden werden. Suchen Sie danach aber umgehend eine Werkstatt auf, um den korrekten Frost- und Korrosionsschutz wiederherstellen zu lassen. Die Integrität des Kühlsystems ist für die Langlebigkeit des Motors von zentraler Bedeutung.

Die unsichtbare Gefahr im Bremssystem: Woran Sie erkennen, dass Ihre Bremsflüssigkeit dringend gewechselt werden muss

Während ein Motorproblem ärgerlich ist, kann ein Bremsversagen katastrophale Folgen haben. Die Bremsflüssigkeit spielt dabei die Hauptrolle. Sie ist eine hygroskopische Flüssigkeit, was bedeutet, dass sie Wasser aus der Umgebungsluft anzieht. Mit der Zeit steigt der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit, was ihren Siedepunkt drastisch senkt. Bei starker Belastung, wie einer langen Bergabfahrt, erhitzen sich die Bremsen. Ist der Wasseranteil zu hoch, beginnt die Flüssigkeit zu sieden und es bilden sich Dampfblasen im System. Da Dampf komprimierbar ist, tritt man ins Leere – der Bremsdruck bricht zusammen. Dieses Phänomen nennt man „Vapor Lock“.

Doch das ist nicht die einzige Gefahr. Das Wasser im System führt zu Korrosion an teuren Bauteilen wie dem ABS-Block und den Bremszylindern. Es ist erschreckend, dass bis zu 40% der kostspieligen ABS- und Bremszylinderschäden durch veraltete, wasserhaltige Bremsflüssigkeit entstehen. Die meisten Hersteller schreiben daher einen Wechselintervall von zwei Jahren vor, unabhängig von der Kilometerleistung. Den Füllstand können Sie am meist transparenten Behälter im Motorraum kontrollieren, der oft mit einem gelben Deckel und einem Bremssymbol gekennzeichnet ist. Der Stand sollte zwischen „MIN“ und „MAX“ liegen.

Achten Sie auf folgende Warnsignale, die auf Probleme mit der Bremsflüssigkeit hindeuten:

- Das Bremspedal fühlt sich weich oder „schwammig“ an.

- Der Pedalweg wird länger, Sie müssen also weiter durchtreten als gewohnt.

- Die Bremsleistung lässt bei wiederholtem, starkem Bremsen spürbar nach.

Der Zustand der Bremsflüssigkeit kann nur in einer Werkstatt mit einem speziellen Testgerät zuverlässig gemessen werden. Ignorieren Sie die Wechselintervalle daher niemals. Es ist eine kleine Investition in Ihre Sicherheit und in den Werterhalt Ihres Fahrzeugs.

Klare Sicht als Lebensversicherung: Warum das richtige Wischwasser im Winter wichtiger ist als Sie denken

Die Scheibenwaschanlage wird oft als trivial abgetan, doch eine freie Sicht ist für die Fahrsicherheit fundamental. Besonders im Winter kann eine verschmutzte oder vereiste Windschutzscheibe innerhalb von Sekunden zu einer lebensgefährlichen Situation führen. Der größte Fehler, den man hier machen kann, ist die Verwendung von reinem Leitungswasser oder Sommer-Wischwasser bei Minusgraden. Das Wasser gefriert nicht nur auf der Scheibe, sondern auch im Vorratsbehälter, in den Leitungen und in der Pumpe. Die Ausdehnung des Eises kann das gesamte System sprengen und teure Reparaturen nach sich ziehen.

Eine Analyse von Werkstattdaten ist hier eindeutig: Bis zu 25% der Pumpschäden und Düsenverstopfungen im Winter sind auf die Verwendung von ungeeigneten Flüssigkeiten wie reinem Leitungswasser zurückzuführen. Kalkablagerungen aus Leitungswasser können die feinen Sprühdüsen zudem dauerhaft verstopfen. Verwenden Sie daher immer ein Fertiggemisch oder ein Konzentrat, das für die entsprechenden Temperaturen ausgelegt ist. Die Automobiltechnikerin Anna Schneider betont im „Das Weltauto Technischer Ratgeber 2025“:

Für winterliche Bedingungen ist ein Frostschutzmittel im Scheibenwischwasser unerlässlich, da es Einfrieren und teure Reparaturen an der Pumpe verhindert. Achten Sie auf Produkte, die bis mindestens -20°C schützen. Diese enthalten spezielle Inhaltsstoffe, die nicht nur das Einfrieren verhindern, sondern auch aggressiven Winterschmutz wie Salz und Ruß effektiv lösen.

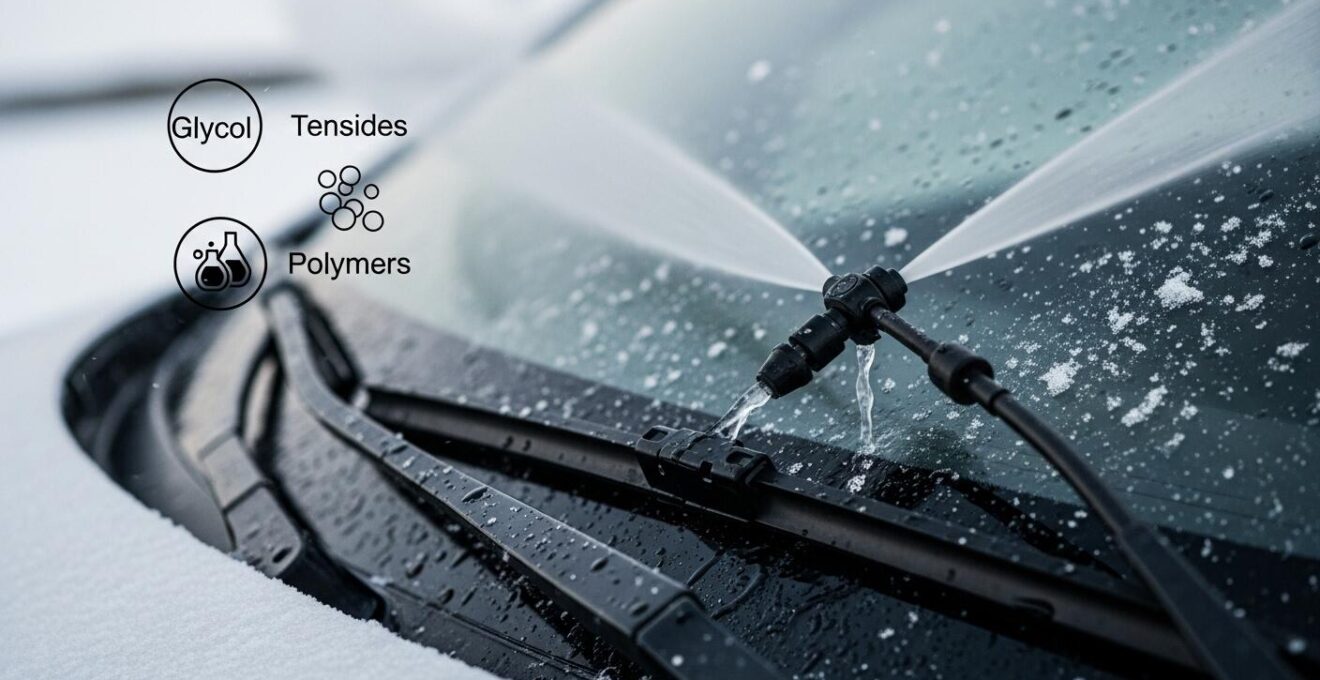

Ein hochwertiges Winter-Wischwasser besteht aus mehreren Komponenten, die zusammen für klare Sicht sorgen. Glykol dient als Frostschutz, Tenside sind für die Reinigungskraft verantwortlich und spezielle Polymere können einen Abperleffekt erzeugen, der die Scheibe länger sauber hält. Die Investition in ein gutes Produkt ist minimal im Vergleich zu den potenziellen Reparaturkosten und dem unschätzbaren Gewinn an Sicherheit.

Hände weg: Welche Flüssigkeiten Sie besser dem Profi überlassen sollten

Bei aller Ermutigung zur Eigeninitiative gibt es Flüssigkeiten, deren Kontrolle und Wechsel spezielles Werkzeug, Fachwissen und oft auch eine Hebebühne erfordern. Ein unsachgemäßer Umgang kann hier schnell zu sehr teuren Schäden am Antriebsstrang führen. Zu diesen „Profi-Flüssigkeiten“ gehören vor allem das Getriebeöl (sowohl für manuelle als auch für Automatikgetriebe), das Differenzialöl und die Flüssigkeit der Servolenkung.

Viele Hersteller werben mit einer „Lebensdauerfüllung“ für Getriebeöle. Experten sind sich jedoch einig, dass auch diese Öle altern, ihre Schmiereigenschaften verlieren und durch Abrieb verunreinigt werden. Ein Wechsel nach 80.000 bis 120.000 Kilometern kann die Lebensdauer eines Getriebes erheblich verlängern und teure Reparaturen vermeiden. Dr. Markus Weber, ein Spezialist für Öl- und Getriebetechnik, warnt: „Getriebe- und Differenzialöle altern trotz Angaben zur ‚Lebensdauerfüllung‘ und sollten bei hoher Laufleistung gewechselt werden, um teure Reparaturen zu vermeiden.“

Bei modernen Dieselfahrzeugen kommt noch AdBlue® hinzu. Diese Harnstofflösung wird zur Abgasnachbehandlung benötigt. Das Nachfüllen ist zwar prinzipiell einfach, erfordert aber höchste Sauberkeit. Gelangt AdBlue® versehentlich in den Dieseltank, verursacht es massive Korrosionsschäden am gesamten Kraftstoffsystem. Eine Überfüllung kann zudem den Lack angreifen. Beachten Sie die Warnhinweise im Bordcomputer rechtzeitig, denn bei leerem AdBlue®-Tank lässt sich das Fahrzeug nicht mehr starten.

- Getriebeöl: Der Wechsel erfordert oft eine exakte Öltemperatur und spezielle Einfüllpumpen.

- Servolenkungsflüssigkeit: Falsche Flüssigkeit kann die Dichtungen der Lenkung zerstören.

- AdBlue®: Darf niemals mit Diesel oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

Die goldene Regel lautet: Wenn Sie sich unsicher sind, überlassen Sie die Arbeit lieber einer Fachwerkstatt. Die Kosten für einen professionellen Service sind weitaus geringer als die für eine Reparatur nach einem missglückten Versuch.

Der Batterie-Herzinfarkt: Wie Sie die Anzeichen einer schwachen Batterie erkennen, bevor Sie morgens stehen bleiben

Die Autobatterie ist das Herz des elektrischen Systems Ihres Fahrzeugs. Ohne sie geht nichts. Besonders im Winter, wenn kalte Temperaturen ihre Leistung reduzieren und der Motor mehr Kraft zum Starten benötigt, kommt es häufig zu Ausfällen. Pannenstatistiken zeigen, dass rund 35% der Pannen im Winter batteriebedingt sind. Doch eine schwache Batterie kündigt ihren Ausfall oft durch subtile „stumme Warnsignale“ an, die Sie erkennen können, bevor es zu spät ist.

Das offensichtlichste Zeichen ist ein müder oder langsamer Startvorgang. Wenn der Anlasser den Motor nur noch widerwillig oder langsamer als gewohnt durchdreht, ist das ein klares Indiz für eine nachlassende Batterieleistung. Achten Sie auch auf das Verhalten der Elektronik während des Starts. Flackert die Innenbeleuchtung oder das Armaturenbrett stark, ist das ebenfalls ein Warnsignal. Ein Fahrzeugdiagnose-Experte merkt an: „Eine schwache Batterie verursacht oft elektronische Fehlfunktionen, die fälschlicherweise anderen Systemen zugeordnet werden können.“

Weitere Anzeichen, auf die Sie achten sollten, sind:

- Die Scheinwerfer werden dunkler, wenn der Motor im Leerlauf läuft.

- Die Kontrollleuchte der Batterie leuchtet nach dem Start kurz auf oder glimmt während der Fahrt.

- Ein Geruch nach faulen Eiern (Schwefel) in der Nähe der Batterie deutet auf eine Überladung oder einen internen Defekt hin.

Die Lebensdauer einer modernen Autobatterie beträgt im Durchschnitt etwa vier bis sechs Jahre. Wenn Ihre Batterie dieses Alter erreicht hat, ist es ratsam, sie vor dem Winter in einer Werkstatt testen zu lassen. Dieser proaktive Check ist schnell erledigt und kann Ihnen den Ärger und die Kosten eines unerwarteten Ausfalls ersparen.

Ein Blick durch die Felge: Woran Sie den Zustand Ihrer Bremsscheiben auch als Laie erkennen können

Die Bremsscheiben sind zusammen mit den Bremsbelägen die entscheidenden Komponenten, die die Bewegungsenergie Ihres Autos in Wärme umwandeln und es so zum Stehen bringen. Ihr Zustand ist direkt für Ihre Sicherheit verantwortlich. Auch als Laie können Sie eine erste Einschätzung vornehmen, oft sogar ohne das Rad abmontieren zu müssen. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe durch die Öffnungen Ihrer Felgen auf die metallische Oberfläche der Bremsscheibe.

Eine gesunde Bremsscheibe hat eine glatte, gleichmäßige Oberfläche. Achten Sie auf folgende Anzeichen von Verschleiß oder Schäden:

- Tiefe Rillen oder Riefen: Fühlen sich an wie die Rillen einer Schallplatte und deuten auf abgenutzte Bremsbeläge oder Fremdkörper hin.

- Ein spürbarer Grat am äußeren Rand: Mit zunehmendem Verschleiß wird die Scheibe dünner. Ein ausgeprägter Rand zeigt an, dass die Verschleißgrenze bald erreicht ist.

- Bläuliche Verfärbungen: Dies ist ein Zeichen für Überhitzung, die durch festsitzende Bremskolben oder aggressive Fahrweise verursacht werden kann. Überhitzte Scheiben können sich verziehen und zu einem pulsierenden Bremspedal führen.

- Rost: Leichter Flugrost nach einer Regennacht ist normal und wird bei der ersten Bremsung abgerieben. Tiefer, narbiger Rost, besonders wenn das Fahrzeug lange stand, ist jedoch ein Problem.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Zustand der Bremsflüssigkeit und dem der Bremsscheiben. Eine Analyse von Autodoc zeigt, dass rund 35% der Bremsscheibenprobleme aus mangelhafter Bremsflüssigkeit und der daraus resultierenden Überhitzung resultieren. Dies unterstreicht das Prinzip der System-Integrität: Ein vernachlässigtes Bauteil schädigt oft andere. Ein KFZ-Mechaniker fasst es gut zusammen: „Visuelle und akustische Checks sind einfache und effektive Methoden, um mögliche Bremsprobleme frühzeitig zu erkennen.“ Wenn Sie beim Bremsen ein Quietschen, Schleifen oder Pulsieren bemerken, suchen Sie umgehend eine Werkstatt auf.

Das Wichtigste in Kürze

- Messen Sie den Ölstand immer bei warmem Motor auf ebener Fläche für ein genaues Ergebnis.

- Mischen Sie niemals Kühlmittel unterschiedlicher Farben, um schwere Schäden am Kühlsystem zu vermeiden.

- Bremsflüssigkeit muss alle zwei Jahre gewechselt werden, da sie Wasser zieht und die Bremsleistung gefährdet.

- Nutzen Sie im Winter ausschließlich Scheibenwischwasser mit Frostschutz, um das System vor Zerstörung zu schützen.

Der proaktive Auto-Check: Die 10-Minuten-Routine, die Ihnen Tausende von Euro an Reparaturen ersparen kann

Sie haben nun das Wissen, die wichtigsten Lebensadern Ihres Autos zu verstehen und zu überprüfen. Der entscheidende Schritt ist, dieses Wissen in eine regelmäßige Gewohnheit umzuwandeln. Ein proaktiver 10-Minuten-Check, den Sie beispielsweise alle zwei Wochen oder vor jeder längeren Fahrt durchführen, kann den Unterschied zwischen einer kleinen, günstigen Korrektur und einer großen, teuren Reparatur ausmachen. Es geht darum, vom reagierenden Pannenopfer zum agierenden Fahrzeugkenner zu werden.

Laut dem „Bridgestone Ultimate Car Maintenance Checklist“ können bis zu 30% der Reparaturkosten durch proaktives Prüfen und Warten vermieden werden. Diese Zahl spricht für sich. Bei diesem Check geht es nicht nur um das Sehen, sondern um den Einsatz aller Sinne. Ein Autoservice-Experte bezeichnet dies als „sensorische Inspektion“: „Eine ’sensorische Inspektion‘ mit Hören, Riechen und Fühlen ist oft genauso wichtig wie die visuelle Kontrolle, um frühe Probleme zu erkennen.“

Ihre 10-Minuten-Routine könnte wie folgt aussehen:

- Motorhaube auf: Visuelle Kontrolle der Füllstände von Motoröl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Wischwasser.

- Rundgang: kurzer Blick auf Reifendruck und -profil, Zustand der Bremsscheiben durch die Felgen.

- Lichtcheck: Funktion von Scheinwerfern, Rückleuchten und Blinkern prüfen.

- Sensorischer Check: Beim Motorstart auf ungewöhnliche Geräusche (Quietschen, Klopfen) achten. Im Innenraum auf Vibrationen oder Gerüche (süßlich für Kühlmittel, verbrannt für Öl) achten.

- Dashboard-Kontrolle: Leuchten nach dem Start alle Warnleuchten kurz auf und erlöschen dann wieder?

Diese Routine schafft Vertrauen und eine Verbindung zu Ihrem Fahrzeug. Sie lernen seine normalen „Betriebsgeräusche“ kennen und bemerken Abweichungen sofort. Es ist der einfachste und effektivste Weg, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Autos sicherzustellen und gleichzeitig Ihren Geldbeutel zu schonen.

Beginnen Sie noch heute mit Ihrer ersten 10-Minuten-Routine. Machen Sie diesen proaktiven Check zu einem festen Bestandteil Ihrer Fahrzeugpflege, um Sicherheit und Zuverlässigkeit für viele kommende Kilometer zu gewährleisten.